可以把 SKAN 理解成一个【快递站】:

用户行为(点击广告、安装 App)就是快递

苹果是代收点的工作人员,帮你盖章、检查

邮递到广告主手里的快递,已经被工作人员涂掉了个人信息,比方说用户的 IDFA、设备 ID、IP 地址等任何能唯一识别用户的行为轨迹。但保留了例如Conversion Value、安装大致时间窗口以及是否满足隐私门槛等关键信息,这些信息可以支撑你判断campaign的好坏,决定是否调整策略

SKAN版本迭代

其实SKAN最早在18年就推出了,经历了多个版本的迭代

2018 年 – SKAN 1.0 (压根儿没啥人用的版本)

苹果首次推出 SKAdNetwork(iOS 11.3)

主要支持 App Store 广告安装归因

功能非常基础:只能确认安装来源,还没有 Conversion Value 概念,(注册、付费等全都不知道)

2020 年 6 月 – SKAN 2.0

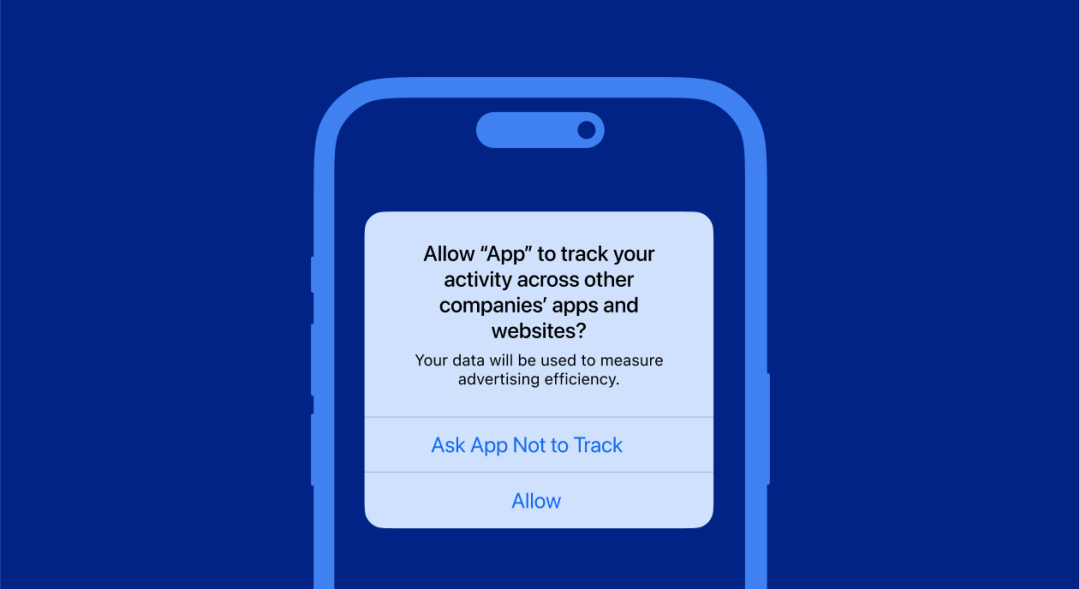

随 iOS 14 公布,配合 ATT 隐私政策上线,但 ATT 弹窗及强制执行在 iOS 14.5(2021 年 4 月)才开始

引入 Conversion Value(0–63) 机制

仅支持 1 次 postback,需在 24 小时更新

Campaign ID 限制为 2 位数(0–99),其实大一点的产品是不太够用的

对比1.0这一时期最大突破是有了 Conversion Value,让广告主第一次能衡量“用户质量”而不只是“安装数”。覆盖的广告平台开始变多,特别是 Facebook、Google 等大平台开始支持。

2021 年 4 月 – SKAN 3.0 (ATT 让 IDFA 使用大幅下降,这个阶段广告主对 SKAN 需求激增)

与 iOS 14.5 一起正式落地,ATT 正式强制执行

延长 Conversion Value 更新机制(24 小时滚动,也就是每次用户触发CV值就会继续延长回传时间,配合你设置的CV值可以捕捉用户更深的行为,更准确了)

引入隐私阈值(隐私门槛,低量用户不返回 CV)

仍然是 单 postback 模式,最终归因信息在 24 小时后统一发送

2022 年 10 月 – SKAN 4.0 ,目前存在3、4混用现象,但4的占比持续提升

SKAN 4.0 跟随 iOS 16.1 发布

支持 3 个 postback 分别对应安装后 0–2 天(W1)、3–7 天(W2)、8–35 天(W3)三个时间窗口,支持多阶段用户价值追踪,这里我来详细解释一下对应场景

W1(0–2天):应用场景是用户刚安装后的初期行为,比如激活、注册、首次打开、完成新手教程等链路比较短的事件。

W2(3–7天):用户中期行为,比如首次付费、订阅尝试、关键功能使用等。

W3(8–35天):用户后期行为,比如续订、复购、多次付费、长期活跃等。满足类似游戏这种深度产品的归因需求。更好地监测用户长期价值。

新增 coarse value(low / medium / high),这里当苹果认为用户样本量不足(隐私门槛未达标)时,不返回精细的 Fine Value,而是退而求其次返回更模糊的 Coarse Value。证即使在匿名度较低的情况下,也能获得一些用户价值信息。Facebook的建议标准是每天转化大于88个,一般来讲大多数平台这个值会在50-100个左右

此外还引入 Lock Window(可提前锁定上报)

Source ID 也扩展到 4 位(1 万+ campaign),用不完,根本用不完

同时还有Crowd Anonymity (人群匿名度)分级机制上线,这里大家可以理解为你的量级越大,苹果给你返回的数据颗粒度就越细,数据量少的时候返回给你的有效信息就少,这是为了防止用户量太少导致的单用户被识别的问题。

SKAN工作原理完整流程

整个追踪流程流程大致如下:

步骤一:用户点击广告

用户在 iPhone 或 iPad 上看到你的广告,点击它。

苹果设备记录下这次点击,生成一个匿名的点击标识。

步骤二:用户安装并打开 App

用户下载并首次打开你的 App。

这时,苹果设备关联之前的点击事件,确认“这次安装是哪个广告带来的”。

步骤三:苹果等待隐私延迟期

为了保护用户隐私,苹果不会立刻发送归因数据,而是等待一个随机的“隐私延迟”时间(一般是0 到 24 小时范围内的随机时间)。

这段时间用来混淆数据,防止用户身份被追踪。

步骤四:发送匿名 Postback

延迟结束后,苹果设备向广告网络发送一个匿名的“postback”(回传数据)。

Postback 不包含用户个人信息,只带广告相关的匿名数据和用户行为的CV值区间,你可以通过设置区间来更精细化定位用户质量。

这里特别强调一下延迟回传的时间问题:SKAN 中用户安装 App 后,会开启一个最长 24 小时的归因窗口,用来收集和更新 Conversion Value(CV 值)。每当用户触发你映射在CV值的关键事件,CV 值会更新并延长窗口计时,直至超过24小时或者用Lock Window(仅限4.0)强制打断才会结束。归因窗口结束后,苹果会在 0 到 24 小时的随机时间内延迟发送最终的匿名归因数据(postback),以保护用户隐私。也就是说即使用户安装App之后什么都没做,你收到数据也有可能(最晚)是在48小时之后了。

归因机制确实稍微有点儿复杂,大家有疑问可以留言或私信

下期我们来聊聊怎么根据不同业务需求配置Conversion Value

如果觉得本篇内容对大家有帮助,请帮忙点点下方的赞和推荐,谢谢大家

文章为作者独立观点,不代表DLZ123立场。如有侵权,请联系我们。( 版权为作者所有,如需转载,请联系作者 )

网站运营至今,离不开小伙伴们的支持。 为了给小伙伴们提供一个互相交流的平台和资源的对接,特地开通了独立站交流群。

群里有不少运营大神,不时会分享一些运营技巧,更有一些资源收藏爱好者不时分享一些优质的学习资料。

现在可以扫码进群,备注【加群】。 ( 群完全免费,不广告不卖课!)

发表评论 取消回复